目を覚ますと、酷い船酔いだった。

「嬢ちゃん、くじら島まであとちょいだ、耐えろよ」

乗組員と思しきお兄さんに励まされて、あたしは血の気が引いた自分の頭を縦に揺する。頷く代わりくらいにはなるだろう。

……はて、船になんぞ乗ったろうか。

あたしはここに至るまでの記憶の糸を辿ろうとするが、細く脆いそれはどこかで途切れてしまったようで、何の像も結ばない。

手のひらを見る。まだ幼さを残す、女の子の手だ。

それもそうだ、あたし、まだ十三歳だし。

「大丈夫か?」

乗客らしきおじちゃんにも心配される。

「だいじょーぶです」

一応答えつつも、そんなにヤベー顔してるだろうかと斜めがけのでかいカバン――には鏡も入ってなかったのでその辺の瓶を自分に向ける。

色つきの瓶越しでもわかるほど青白い顔になっていた。唇が紫色をしている。

でもそれ以外は、いつも通り。頬は下膨れにぷくぷくしているし、黒くて頑丈な髪は肩までの長さで左に向かって跳ねている。

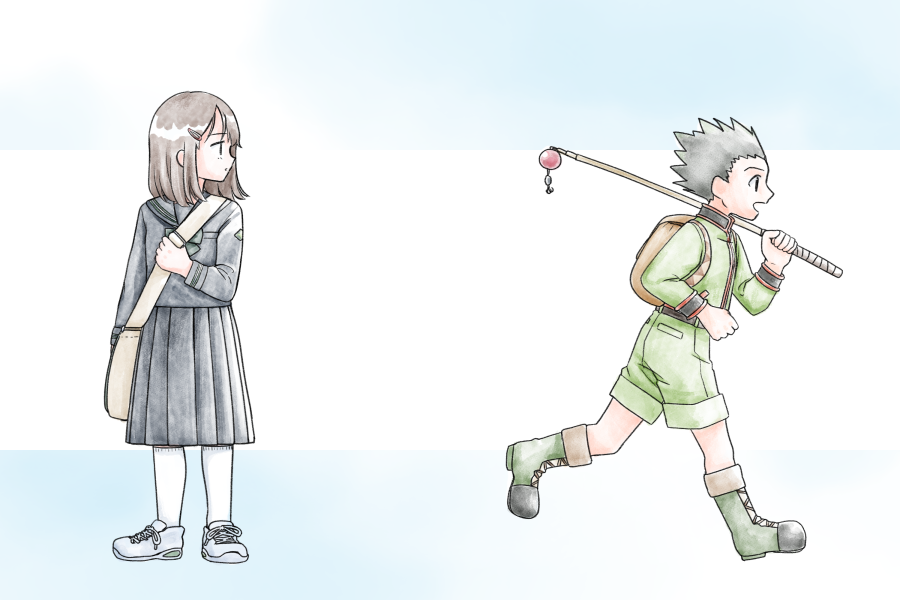

そういえば、あたしはセーラー服を着ていた。でも上がセーラーなだけで下は吊りスカートだし、本人は死ぬほど船酔いしているし、全然水兵らしくない。

……なんで海の女でもないのにこんなカッコしてんだろ。

そんな疑問を抱いて十分ほどで、船は港に止まった。

お世話になった皆さんに挨拶して、あたしはくじら島の地を踏む。

何故だか懐かしくて泣きたくなった。

ずっとここに来たかったような気がするのだ。

塩っけの中に、懐かしい風の匂いがしている気がする。

「しっかし、あたしはここに何しに来たんだか……」

独りごちながら、港町を散策する。おさかなおいしそう。

しかし財布を持っていなかったので、買えない。船の代金は先に払っていたようで助かった。財布も持ってないのに何処から出したのかは知らんけど。

仕方がない。私はカバンに入っていたいくつもの謎冊子(教科書?とノート?)の間にあったスケッチブックと筆箱を取り出して、空きスペースっぽいところに陣取る。本来ショバ代とかありそうで怖いけど、いざとなったら逃げよう。

『にがおえ かきます』

その辺で拾った木片に書いて自分の膝に立てかけた。字は意外と覚えてる。

なーにやってんだか。

どこかの自分が、自分を冷めた視線で見ている。

目的を覚えていないんだから仕方がないでしょ。

三時間ほど座ってやっと二枚目の似顔絵を描き終わって、意外と大きいお金を受け取ったその時だった。

「ねえ、それってここに居ない人でも描ける?」

早速三人目の客がきた。

少しハスキーな、それでいて無邪気な、声変わりも済んでいない少年の声。落ちてきた影のサイズ感からしても、大柄ではないだろう。

あたしは特に警戒も覚悟もせず、顔を上げる。

「たぶんね」

「すげェや! じゃあお願い!」

目の前に現れたのは、ひどく既視感のある笑顔だった。

ぱちくりした目にツンツンした黒髪を持つ、同い年くらいの少年。かわいい。

……あたしは、実の所何も思い出せていない。ただお腹がすいたままじゃ困るから絵を描こうと思っただけ。スケッチブックが尽きたらアカペラで歌ってお金を貰うしかないとすら思っていたくらいには、何も持ってない。

だけどあたしは、たぶん、このコを知っていた。

「……あの、君の名前、聞いていい?」

あたしが言うと、少年は『先に名乗れ』とかそういう野暮は言わずに右手を差し出す。

「オレは、ゴン! ゴン=フリークス!」

あたしは迷わず彼の右手を取って握手をする。体温が高くてしっとりした、でも皮が厚くたくましい子供の手だ。

「あたしは…………ファーミーって呼んで」

自分の名前が思い出せないので、何故か頭に浮かんだ名前を名乗っておく。仮名ってことでいいだろ、多分。

「それで、誰を書いてほしいの?」

あたしが手を離しながらゴンに尋ねると、ゴンは少し照れくさそうに言った。

「オレの母親を描いてほしいんだ」

ゴンに詳しい話を聞くと、正確には母親ではなく養母で、親戚のおばさんにあたると言う。

だけど今回は、漁師から聞いた『母親を敬う日の風習』に便乗するから、最初に母親と言ったみたい。

「そうそう、目の形はオレと似てるかも。でももうちょっと猫目? あと前髪は上げてて……」

ゴンの話を聞きながら、彼のおばさんのミトさんを描いていく。

一応説明通りに描いているつもりだけど、『ミトさん』と言われて思い浮かぶ顔があったのでこっそりそれに寄せる。

「すごいすごい! そっくりだ!」

ゴンに褒めそやされて、気分よく筆を進めること二十分ほど。

ミトさんの隣に花びらがうねった花の絵を添えて、似顔絵が完成する。

「これでどう?」

「バッチリ!」

嬉しそうに受け取るゴンを見て、あたしは胸の中が切なさとあたたかさで満たされる。

「いくら払えばいい?」

ゴンがそう言った瞬間、あたしより先に、あたしのお腹が元気に返事をした。

あたしは頬が熱くなるのを感じながら、遅ればせて口先の返事をする。

「……その、お代、ご飯でいい?」

露天で買った、魚が挟まったパンっぽい何かは、よく分からないけど美味しい。

「…………」

あたしと堤防に腰かけて海鳥を目で追うゴンの横顔を盗み見る。

こんなに美味しいのは、ゴンと二人で海を見ながら食べているからだろうか。

そんなことを思いながらも、波音に紛れさせるようにぽつりぽつりと話をする。

「えぇ!? じゃあファーミー、泊まるところもないの!?」

何も覚えていない身の上を話すと、さっきまで呑気に友達の話をしていたゴンが目を丸くする。

「うん……野宿できるかなぁ、あたしに」

あたしは不安を表に出さないように、あと挟まった魚を落とさないように気をつけながら言った。

「どこもなかったら、うち、泊まる? ミトさんもおばあちゃんも女の子が来たら喜ぶと思うよ」

ゴンの優しい申し出に、あたしはなぜかめちゃくちゃ恥ずかしくなって勢いよく首を振る。

「た、たぶんへいき。こう見えて歌も上手いから最悪夜になってから酒で気が大きくなった酔っぱらいの投げ銭で宿取る」

あ、魚落ちた。くそぅ。

ゴンはそんなあたしに、真剣な顔で詰め寄る。

「駄目だ。ファーミーみたいな女の子がそんなことしたら危ないよ」

「えっ、あっ」

顔が近い。手を握るな。

めちゃくちゃ動揺するあたしに、ゴンは「ほら!」と更に強弁する。

「同い年くらいのオレ相手でもそんなに困るなら、酔ったおっちゃんたちなんかうまくさばけるわけないでしょう」

「あー……」

顔を直視できなくて目を瞑っても、手の温もりも気配も声も、消えるわけじゃない。

「わかった?」

ゴンの声が言う。ミトさんっぽい話し方だ、と思う。如何にも『母親の口真似』っぽい言い草だからだろうか。

それにしたってこれは、あたしの負けだ。

「うん……何も思い出せなかったら、お願いしようかな」

「じゃ、指切りね」

あたしはゴンに言われるがままに指切りをする羽目になった。

……小指を絡めて親指をくっつける、なんか、誓いのチューとかいうやつは勘弁してもらった。

「ねえゴン、あたしさ、どっかでゴンと会わなかった?」

似顔絵描きとして座り込むあたしの側についててくれるゴンに、あたしは聞いた。

あたしは、ゴンに会いにここへ来たような気がするのだ。

「うーん、ないと思うけど……小さい頃?」

首を傾げるゴンに言われて、自分の記憶を辿る。

確かに小さいゴンを見たこともある気がする。

けど、

「…………」

あたしに一番見覚えがあるのは、今目の前にいるこのくらいのゴンだった。

「わからない。でもあたし、あなたにずっと会いたかった気がするの」

「エッそうなの」

思わず滑り出した言葉に、ゴンがびっくりする。

あたしは熱くなった顔を、抱えた膝に埋める。

そして、自嘲した。

「急に言われても困るよね。初対面なのに」

でも、やっぱり何も気のせいじゃない。

話す度、笑顔を見る度、横顔を盗み見る度……あたしはどうしようもなく、ゴン=フリークスが好きだった。

可愛くて、優しくて、明るくて、純粋な気持ちを持ってて、でも強情で自分勝手で、無邪気なばかりでもなくて。

「……わすれて」

いよいよ小さくなったあたしがそう言うと、ゴンは黙ってあたしの横に座った。

あたしも仕事にならないと踏んで手探りで木札を伏せた。

ゴンとあたしは小一時間、そうして黙って座っていた。

「さて、オレの家に向かうからね」

ゴンに言われてあたしは立ち上がる。

「ゴンの家って……」

あたしは咄嗟に『それはどっちの?』と言いそうになる。港町から徒歩で半日以上かかる大樹と融合した家と、そこまで遠くはない普通の家が同時に思い浮かんでいた。

「ん?」

ゴンがあたしの言葉の続きを待って、こちらを見つめる。

家の位置のことを考える。ゴンとミトさんの続柄のことを考える。

ほころびに、手が触れた。

そして唐突に、魔法が終わりだす感覚がした。

「ううん、大丈夫。わたし今、帰る場所を思い出したから」

「ホント!?」

ずっとあたしを心配してくれていたゴンに、笑顔で頷く。

わたしはセーラー服の袖口を見下ろした。

なんて懐かしくも忌まわしいデザインだろう。

「ゴン、このくらいの頃のあたしはさ、」

わたしは自分のセーラー服を掴んで言う。

「ゴンのことが本当に好きだったんだ。一人の男の子として、本気で好きだった。今もあなたのことは大好きだけど、このくらいの頃は毎日、あなたの綺麗な目や、真剣な横顔のことを考えてたの」

「ファーミー? なんのこと?」

ゴンの顔には突然の告白への照れと、意味不明な供述への困惑が浮かんでいる。

「今ここにいるあたしって、実はかなり昔の姿なんだ」

傾いた陽光の中に、自分の体がキラキラと溶け出すのがわかる。

「そろそろ、魔法も終わり。ここにいるあたしも終わり」

わたしが付け足すと、ゴンはわたしの手を掴む。

「きゅ、急にどうしたのさ。折角、友達に……」

わたしは嬉しくて、寂しくて、泣きそうな気持ちになった。

「死ぬわけじゃないよ、帰るだけ。遠いからもう会えないけど」

「そ、そうなの?」

ゴンは揺れる瞳でまっすぐにわたしを見る。

「そうそう。でも嬉しい。こんなあたしでもゴンは友達って言ってくれるのね」

見つめ返すわたしの視界の真ん中で、ゴンは言う。

「当たり前だよ」

なんだか納得しかねる顔だ。

まあゴンなら、友達が突然消えだしたら納得しないだろう。

わたしは煙に巻くことも兼ねて、違う話をする。

「ハンター試験」

その言葉に、ゴンははっとする。ハンター関係者とでも思われたのだろう。だからわたしは首を振る。

「関係者ではないの。でも、わたしの元の居場所では、あなたたちの冒険は素敵な物語だったから、ハンター試験の様子とか知ってたの」

試験以外にも色々見てたことは敢えて言わなかった。ハンター試験くらいなら他の人に見られててもゴンは納得するかもしれないという打算だ。

「それでね、わたし――あたしは、少しだけ年下で、なのにすごくて、可愛くて、優しくて、明るくて、純粋な気持ちを持ってて、でも強情で自分勝手で、無邪気なばかりでもなくて……あと算数はできないけど聡明で、結局誰より素敵なゴンのことが好きになったんだ。だから、つい、会いに来ちゃった」

そこまで言った辺りで、ゴンの手がすり抜ける。わたしの手がなくなったのだ。

「ゴン、大好き」

わたしは笑顔で言って、ゴンの顔を見下ろす。

いつの間にかゴンの頭が少し低いところにあって、視界に入る前髪が明るい色になっていた。若干体も重い。三十路のわたしに戻ってしまったみたい。

まったく、冨樫の腰痛のせいで、こーんなに年の差開いちゃった!

そもそも連載開始時期と作中の年代考えたらわたしの方がかなり年下なくらいなのになぁ。

「オレだって、ファーミーの絵すごいと思うし、今日一日で、好きになったよ」

自己満足にひたるわたしに、ゴンが悪あがきのように気持ちを返してくれる。やっぱり、優しい。いい子だ。

「やったー!」

わたしは中学生ししゅんきだったあたしにはできない簡潔な喜び方をして、年甲斐もなく飛び跳ねる。

きっとこれはわたしの願望ゆめのようなものであって、ゴンにとっても現実ではないだろう。

だからどうせ全部消えちゃうんだけど、けど、わたしは最後に言う。

「がんばってね、勉強!」

完全に消え失せたわたしの光の残骸の前で、ゴンは苦笑いした。

「最後の最後に、それ?」

そうだよ! わたしを口実に半日サボったんだから!

そしてわたしは目を覚ました。

……ファーミーって、中坊の頃のオリキャラじゃん。ゴンと一緒に冒険したくて作った自分の鏡じゃん。

いやいやアホなこと思い出してないで仕事しなきゃ。

歯磨き洗顔ブラッシング着替え、帽子を被ってコートを着てマスクをつける。朝ごはんは時間ないからパス。化粧も接客業じゃないからパス。ピアスだけつけて鍵を取る。

わたしは出がけに、机に積まれたHUNTER×HUNTERへと「わたしも頑張る!」と宣言して家を出た。

おはよう。の歌ってみたのおまけかもしれません。